この記事にはプロモーションが含まれています

伊勢神宮は、日本有数の神聖な場所として多くの人々に親しまれています。

特に「鳥居」というシンボルは、海を背景にした景観やその独特の色・形が魅力です。

鳥居には内宮と外宮それぞれに特徴があり、建て替えや種類、意味など深い歴史と文化が込められています。

また、日の出や朝日を鳥居越しに眺める体験は、訪れる人々に感動を与え、待ち受け画像に設定すると効果があると話題になることも。

さらに、鳥居をくぐる際のマナーやお辞儀、一礼といった作法は、神域に入る際に欠かせないポイントです。

この記事では、伊勢神宮を訪れる前に知っておきたい喪中時の注意点や参拝の心構え、そして鳥居にまつわるさまざまな話題について詳しく解説していきます。

- 伊勢神宮の鳥居が持つ特徴や意味

- 内宮と外宮の鳥居の違いや役割

- 鳥居に関する参拝マナーや注意点

- 式年遷宮による鳥居の建て替えの伝統と意義

伊勢神宮の鳥居が特別な理由とは?その特徴と役割を解説

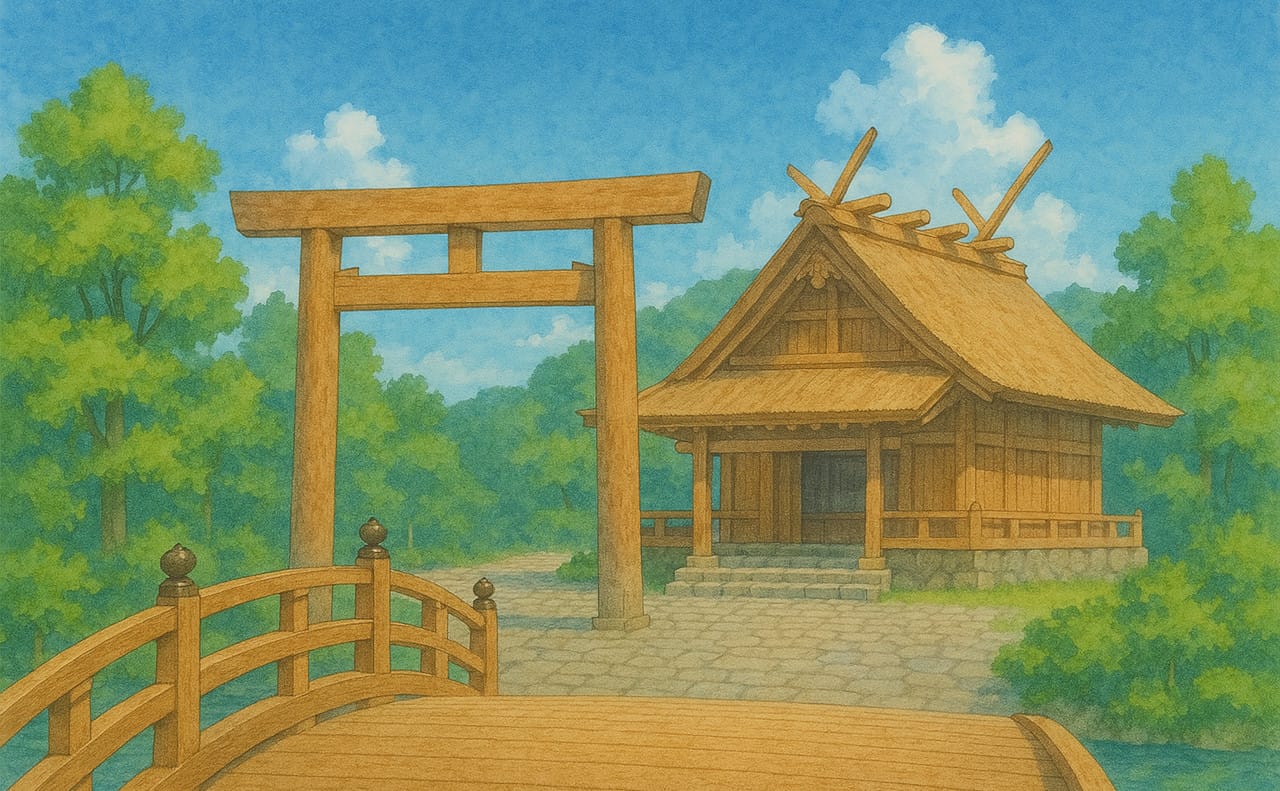

伊勢神宮を訪れる際、多くの参拝者が目にする象徴的な存在が鳥居です。特に内宮や外宮に設置された鳥居は、神域と俗世を隔てる重要な役割を果たしています。

その中でも、「宇治橋鳥居」はひときわ有名であり、参拝者にとって神聖な空間への入口として特別な意味を持っています。

この章では、伊勢神宮にある代表的な鳥居の名前や場所について詳しくご紹介します。

- 伊勢神宮にある有名な鳥居の名前:場所はどこ?

- 海にある鳥居

- 鳥居が赤くない理由とは?その色・形・特徴を解説

- どんな種類の鳥居があるの?

- 内宮と外宮にある鳥居の違い

伊勢神宮にある有名な鳥居の名前:場所はどこ?

伊勢神宮にある有名な鳥居は「宇治橋鳥居」と呼ばれています。この鳥居は、伊勢神宮の内宮の入口に位置し、宇治橋の端に立っています。

内宮は天照大神を祀る神社として広く知られており、その参道を象徴する鳥居として、多くの参拝者を迎え入れています。

宇治橋鳥居の特徴は、神明鳥居という形式に基づいたシンプルなデザインです。

宇治橋の外と内に高さ7.44mの大鳥居が立っており、内側の鳥居には内宮旧御正殿の棟持柱が、外側の鳥居には外宮旧御正殿の棟持柱が用いられています。

【参考】 伊勢神宮公式サイト:https://www.isejingu.or.jp/about/naiku/ujibashi.html

この形式は、素木造りのシンプルな構造で自然との調和を重視しています。木の温もりを感じるその佇まいは、訪れる人々に神域へ足を踏み入れる神聖な雰囲気を感じさせます。

また、この鳥居は、式年遷宮と呼ばれる20年に一度の伝統行事の際に新しく建て替えられ、その古い部材は他の神社へと再利用されます。

このような循環型の文化は、伊勢神宮の大きな魅力の一つでもあります。

場所については、内宮の参道入口、宇治橋のたもとに位置しているため、初めて訪れる方でも迷わず見つけることができるでしょう。

また、外宮にも特徴的な鳥居がありますが、内宮の宇治橋鳥居は特に有名で、多くの人々がこの鳥居を背景に記念撮影を楽しむ姿が見受けられます。

海にある鳥居

海に立つ鳥居といえば、多くの人が真っ先に思い浮かべるのは厳島神社の大鳥居かもしれません。

しかし、伊勢神宮の近くにも「海と鳥居」という神秘的な組み合わせを楽しむことができる場所があります。

具体的には、「二見興玉神社(ふたみおきたまじんじゃ)」にある「夫婦岩(めおといわ)」がその代表例です。

夫婦岩は海岸に立ち、神秘的な景観を作り出しています。大小2つの岩が寄り添うように立っている自然の造形物で、しめ縄で結ばれたその姿は夫婦円満や縁結びの象徴とされています。

夫婦岩は沖合約700m先に鎮まる猿田彦大神縁りの霊石「興玉神石」と、日の大神を遙拝するための鳥居の役割を果たしています。

【参考】 二見興玉神社公式サイト:https://futamiokitamajinja.or.jp/meguru/meotoiwa/

夫婦岩は、日の出の瞬間に見ると、朝日が岩の間を通り抜ける光景がとても美しく、訪れる人々に感動を与えます。

また、二見興玉神社の夫婦岩は、海上にあることで、まるで現実世界と神聖な世界を分ける結界のように見える点が特徴です。

海風を受けながら、その風景を眺めていると、自然と心が落ち着き、敬虔な気持ちになれるでしょう。

この場所は古くから参拝の前に心身を清める「禊(みそぎ)」を行う場としても知られており、伊勢神宮参拝の前に訪れるのも良いとされています。

鳥居が赤くない理由とは?その色・形・特徴を解説

多くの人が鳥居と言えば赤色を想像するかもしれません。しかし、伊勢神宮の鳥居は赤くなく、無塗装の木材で作られています。

その理由には、伊勢神宮の特別な神聖性や、日本古来の伝統が深く関係しています。

まず、伊勢神宮の鳥居が赤くない理由は、その神明鳥居という形式にあります。神明鳥居は、最も古い鳥居の形式の一つで、無駄を省いたシンプルな構造が特徴です。

この形式では、木材に塗装を施さず、自然そのものの風合いを活かしています。

赤い鳥居は朱塗りで、腐食防止や魔除けの意味を持つものですが、伊勢神宮では伝統的に白木の鳥居を使用しており、これは神道の本来の姿を表現していると考えられています。

形についても特徴的で、柱が直線的で端正な佇まいを見せ、屋根部分には「笠木(かさぎ)」と呼ばれる水平な構造が乗っています。

全体的に華美ではなく、静謐さを感じるデザインです。これは、伊勢神宮の根本的な理念である「質素と調和」を象徴しています。

このように、赤くない鳥居には、自然と共生し、伝統を守る日本人の精神が反映されているのです。

どんな種類の鳥居があるの?

鳥居にはさまざまな種類があり、それぞれの神社や地域によって特徴が異なります。

一般的に、鳥居は神社の入口に建てられ、神域と俗世を分ける役割を果たしています。

その種類は形状や材質、装飾の有無などによって分類され、それぞれに意味や歴史が込められています。

まず、最も基本的な形状の鳥居として「神明鳥居」が挙げられます。このタイプは伊勢神宮に見られるもので、直線的なデザインが特徴です。

木材を使い、装飾を省いたシンプルな形状は、日本古来の素朴さと神聖性を象徴しています。

次に「明神鳥居」と呼ばれるものがあります。

これは、柱の上にある横木(笠木)の両端が反り上がった形状をしており、装飾的な要素が加えられています。

この形式は全国の多くの神社で見ることができ、最も広く普及している形状と言えるでしょう。

さらに、「八幡鳥居」という種類も存在します。八幡鳥居は、明神系の鳥居ですが、他の明神系より笠木の端の反りが大きくなっています。

材質にもバリエーションがあります。木製の鳥居が最も一般的ですが、鉄製やコンクリート製、さらには石製のものもあります。

材質の選択は地域の資源や建設時期の技術によるところが大きいです。

例えば、木製の鳥居は温かみがあり神聖な雰囲気を持ちますが、風雨に弱いため定期的な修繕が必要です。

一方、石製や鉄製は耐久性に優れ、長期間にわたって保存が可能です。

このように、鳥居には多様な種類があり、一説によると60以上もあるとされています。それぞれが神社や地域の文化、信仰を反映しています。

訪れる神社の鳥居を観察することで、その土地や信仰の歴史を感じ取ることができるでしょう。

内宮と外宮にある鳥居の違い

伊勢神宮には内宮と外宮の二つの主要な神域がありますが、そこに設置されている鳥居にも違いが見られます。

この違いは、内宮と外宮が祀る神やその役割の違いを象徴しています。

内宮の鳥居は、シンプルな神明鳥居の形式を採用しており、天照大神(あまてらすおおみかみ)を祀る神域の入口に建てられています。そのため、特に神聖性が強調されています。

このデザインは、自然との調和や古代から続く伝統を象徴しています。

また、内宮の鳥居が立つ場所には「宇治橋」という橋があり、この橋を渡ることで神域へ足を踏み入れるという厳粛な儀式のような感覚を得ることができます。

一方で、外宮の鳥居も同じく神明鳥居ですが、内宮と比べると若干違った雰囲気を持っています。

外宮は豊受大神(とようけのおおみかみ)を祀る場所であり、天照大神に食事を供える役割を担っています。

外宮では1,500年間毎日続けられてきた日別朝夕大御饌祭(ひごとあさゆうおおみけさい)が行われており、これが外宮の重要な役割となっています。

【参考】 伊勢まちなみ:https://ise-machi.co.jp/2022/03/15/gekusando/

そのため、外宮の鳥居には、実りや収穫への感謝の象徴としての意味が込められています。

また、外宮の参道は内宮よりも開放的な印象を与え、鳥居もその雰囲気に溶け込むような控えめな佇まいを見せています。

内宮と外宮の鳥居を比較して見ることで、伊勢神宮がいかに細部に至るまで意味を込めて設計されているかが分かります。

また、内宮は右側通行、外宮は左側通行となっており、この違いも鳥居をくぐってからの参拝方法に反映されています。

それぞれの鳥居が持つ役割や雰囲気を感じながら参拝することで、より深く伊勢神宮の神聖性を理解することができるでしょう。

伊勢神宮 鳥居の歴史と文化、参拝マナーや注意点

伊勢神宮の鳥居は、単なる建築物としての役割を超え、古来から日本の信仰や文化を象徴してきました。

その形状や設置場所には、深い歴史的背景や神聖な意味が込められています。

しかし、参拝者が鳥居の前で行うべきマナーや注意点を知らないと、せっかくの参拝が神様に対する無礼となる場合もあります。

この章では、伊勢神宮の鳥居を通じて歴史や文化を学びながら、正しい参拝方法を確認していきましょう。

- 鳥居の正しい通り方は?お辞儀や一礼はすべき?くぐり方の作法を解説

- 喪中の時に鳥居はくぐらない方がいい?参拝は可能?

- 鳥居が建て替えられる理由:式年遷宮とは?

- 鳥居を待ち受け画像に設定すると効果があるって本当?

- 鳥居越しの朝日が神秘的!日の出を拝める時間帯は?

鳥居の正しい通り方は?お辞儀や一礼はすべき?くぐり方の作法を解説

鳥居を通る際の作法は、神社参拝の中でも特に重要なマナーの一つです。

鳥居は神域と俗世を分ける結界としての役割を果たしており、その神聖な場所に入る際には敬意を持った行動が求められます。

ここでは、正しい通り方やお辞儀、一礼の作法について解説します。

まず、鳥居の前に到着したら一度立ち止まり、軽く頭を下げて一礼をします。一礼の角度は15度程度が良いとされています。

この一礼は、これから神聖な場所に入ることを神様に伝え、自らの心を清める意味があります。このとき、深々としたお辞儀である必要はなく、自然な形で頭を下げる程度で十分です。

次に、鳥居をくぐる際には中央を避けるようにしましょう。

鳥居の中央は「正中」と呼ばれ、神様が通る道とされています。そのため、参拝者は鳥居の左右いずれかの端を通ることがマナーとされており、鳥居の左側を通る場合は左足から、右側を通る場合は右足から踏み入れるのがお作法です。

鳥居を通り抜けた後も、再び軽く一礼を行います。この一礼は、神域に足を踏み入れたことへの感謝と敬意を表す行動です。

特に正式な参拝の場合や、大規模な神社を訪れる場合には、こうした所作が非常に重視されます。

帰る際は、鳥居をくぐった後に神社の方向に向き直って一礼することも忘れないようにしましょう。

ただし、小さな神社や観光地としての神社では、こうした作法に慣れていない人も多くいます。そのような場合でも、最低限のマナーとして鳥居を無視せず、一礼をする心構えを持つことが大切です。

また、混雑している際は無理に端を通ろうとせず、周囲の状況に応じた柔軟な行動を心掛けましょう。

鳥居を通る際の作法は敬意を表すための基本的な行動です。簡単な動作でありながら、神様への礼節を示す大切な行いとして覚えておきましょう。

喪中の時に鳥居はくぐらない方がいい?参拝は可能?

喪中の期間中に神社を訪れることについては、多くの人が疑問を感じる場面かもしれません。

喪中は故人を悼む期間であり、その間に神聖な場所である神社に足を運ぶことが適切なのか悩む方も多いでしょう。

ここでは、喪中の際に鳥居をくぐることや参拝について解説します。

まず、伝統的な考え方では、忌中期間中は神社への参拝を控えるべきとされていますが、忌明け後の喪中期間中は参拝可能です。

神社本庁の公式見解によると、忌中期間は一般的に50日間とされています。

【参考】 神社本庁公式サイト:https://www.jinjahoncho.or.jp/omairi/bukki/

これは、神道で「死」が「穢れ」と考えられており、神聖な神域に足を踏み入れることを避けるべきとされているからです。しかし、忌中期間を過ぎれば、喪中であっても鳥居をくぐって参拝することに問題はありません。

現代ではこの慣習を厳密に守るかどうかは個人の判断に委ねられる場合も多くなっています。特に、故人を偲び平穏を祈るために神社を訪れるケースも見受けられます。

また、神社によっては喪中の参拝者に対して特別な対応をしているところもあります。訪れる予定の神社に事前に問い合わせを行い、状況を確認するのも良い方法です。

たとえば、一部の神社では忌明け払いを受けることで参拝が可能になる場合もあります。忌明け払いは、ぶく抜きや、服払い(ぶくばらい)と呼ばれることもあり、所要時間は約5分程度です。

最終的に、喪中の際の参拝は個人の価値観や信仰による部分が大きいです。もし迷いがある場合には、無理をせず、心が落ち着く方法を選択することをお勧めします。

鳥居が建て替えられる理由:式年遷宮とは?

伊勢神宮の鳥居が定期的に建て替えられる理由は、式年遷宮(しきねんせんぐう)という伝統的な儀式に深く関係しています。

式年遷宮は、20年ごとに行われる神宮最大の行事であり、社殿や鳥居を新たに建て替えることで神聖さを保つ目的があります。この伝統は約1300年前の690年に始まり、現在まで続いています。

式年遷宮の背景には、日本古来の「常若(とこわか)」という考え方が存在します。

この考え方は、建物を新しく建て替えることで神様に常に新しい住まいを提供し、同時に地域の文化や技術を次世代に伝えるというものです。

伊勢神宮の鳥居は式年遷宮の翌年に建て替えられ、その象徴的な役割を維持しています。

鳥居の建て替えでは、木材の選定から加工、設置までが神聖な儀式として行われるため、単なる建築工事とは異なる特別な意味を持ちます。

また、鳥居を建て替える際に取り外された旧鳥居は、他の神社に寄贈されたり、地域の建材として再利用されたりするため鳥居は単に廃棄されることなく、新しい形で活用されるのです。

式年遷宮を通じて鳥居を建て替えることは、伊勢神宮の神聖さを保ち、同時に日本文化の継承と地域社会への貢献を実現する重要な役割を果たしています。

鳥居を待ち受け画像に設定すると効果があるって本当?

鳥居を待ち受け画像に設定することで運気が上がる、願いが叶うといった効果があると信じている人も多いでしょう。この考え方は日本の伝統的な信仰や、鳥居が持つ特別な象徴性から生まれたものです。

ここではその背景や考え方を詳しく解説します。

まず、鳥居は神社の入り口に立つ神聖な象徴であり、俗世と神域を分ける結界としての役割を果たしています。

このため、鳥居には「悪いものを払い、良いものを呼び込む」という意味があるとされています。

鳥居を待ち受け画像に設定することで、この神聖な力を身近に感じることができる人もいるので日々の生活に取り入れる一つの手段といえるでしょう。

また、待ち受け画像に鳥居を設定することは、「願掛け」の一環とも考えられます。

神社に参拝する際に願い事をするのと同様に、鳥居を通じて自分の想いを神様に届けるという意識が、この行為には込められている場合が多いです。

一方で、科学的な根拠があるわけではなく、待ち受け画像に設定することで直接的な効果が得られるわけではありません。

しかし、毎日目にするスマートフォンの画面に鳥居の画像があることで、心の中に前向きな気持ちが芽生えたり、自分を律する意識が高まったりする効果を感じている人もいるようです。

重要なのは、画像を設定するだけでなく、自分自身が努力を続けることです。待ち受け画像の鳥居は、行動を促すシンボルとして活用するのが良いでしょう。

鳥居を設定することで気持ちが引き締まり、目標に向かうモチベーションを高める一助となるかもしれません。

鳥居越しの朝日が神秘的!日の出を拝める時間帯は?

伊勢神宮の鳥居越しに見える朝日は、多くの人々に人気があり、神秘的な体験として知られています。

この光景には、自然の美しさと日本の伝統的な信仰が融合しており、新たな一日の始まりを厳かな気持ちで迎えることができます。

ここでは、この素晴らしい景観を楽しむためのポイントや時間帯について詳しく説明します。

まず、伊勢神宮の鳥居越しに朝日を拝むためには、正しい時間帯を知ることが重要です。

伊勢神宮内宮の宇治橋からの日の出は、11月下旬~1月下旬の時期の朝7時30分頃に見ることができます。

特に冬至を中心として前後1か月、内宮宇治橋の大鳥居からは美しい日の出を望むことができるでしょう。事前に天気予報を確認し、快晴の日を選ぶのがおすすめです。

実はこの景観が特別とされる理由は、鳥居がフレームのように朝日を囲むことで生まれる神聖さにあります。

鳥居はもともと神域の入り口としての役割を果たしており、朝日という自然のエネルギーと相まって、力強い象徴性を放ちます。このため、多くの参拝者が新年や特別な節目に朝日を拝むために訪れるのです。

ただし、この時間帯は人気があるため、混雑することが予想されます。静かに神聖な時間を楽しむためには、日の出前に到着し、場所を確保しておくと良いでしょう。

また、防寒対策や防虫対策をしっかり行い、快適な環境で日の出を待つことをお勧めします。

鳥居越しに見る朝日は、日常生活では得られない特別な感動を与えてくれます。その光景を心に刻むことで、新たな気持ちで一日をスタートすることができるでしょう。

訪れる際はマナーを守り、周囲の人々と協力して静かな時間を共有することを心掛けてください。

統括:伊勢神宮の鳥居に秘められた魅力とその意味

伊勢神宮の鳥居は、そのシンプルな美しさと歴史的背景から、日本文化や信仰の象徴として多くの人々を魅了しています。

その存在には、神聖な結界としての役割や、自然との調和を重んじる日本の精神が反映されています。

この総括では、伊勢神宮の鳥居について学んだポイントを振り返り、知識を深めるための要点を整理します。

- 伊勢神宮の鳥居は「神明鳥居」という形式である

- 宇治橋鳥居が内宮の象徴的な鳥居である

- 内宮の鳥居は天照大神を祀る入口に立つ

- 外宮の鳥居は豊受大神を祀る空間を示す

- 鳥居は神域と俗世を隔てる結界の役割を持つ

- 海にある鳥居は二見興玉神社で見られる

- 赤くない鳥居は無塗装の木材で作られる

- 式年遷宮で20年ごとに鳥居が建て替えられる

- 建て替え後の古い鳥居は再利用される

- 鳥居を通る際には一礼と左右を通る作法がある

- 喪中時は鳥居をくぐらず祈る選択肢もある

- 鳥居を待ち受け画像に設定すると前向きな気持ちを得られる

- 鳥居越しに見る朝日は神聖な景観を作り出す

- 日本各地には様々な種類の鳥居が存在する

- 伊勢神宮の鳥居には自然と調和する設計思想が込められている